红军公田,是苏区土地改革过程中分配给外地红军战士的一项特殊制度。1927年9月,毛泽东进行了著名的三湾改编,规定中国工农红军官兵待遇一律平等,此后,银饷制废除,改行供给制。这一改革对红军的生存发展起到了重大作用。这样,红军战士本人的生活需要,由政府按标准发给,是有保障的。但随着革命根据地的发展壮大,如何使红军战士分享到土地革命的成果,从而进一步保障他们自己及家属的生活,是解决他们后顾之忧、稳定发展红军队伍和争取革命战争胜利的重要保证。红军公田正是中共为应对这一问题而实行的一项极为重要的土地制度。

从1927年到1931年,中央苏区在土地革命的实践中逐步确立了从“红军也可分得土地”到“划出公田”分给“外地红军战士”等一系列制度。1931年1月初,中央苏区第一次党代表大会通过的《政治决议案》中进一步明确:“红军必须分田,由苏维埃政府设法代为耕种,外地的红军战土,必须由苏维埃政府在各地划出公田分给他们,以维持他们的家庭生活”。红军公田继在湘鄂西根据地诞生后,在其他革命根据地亦如雨后春笋般涌现。

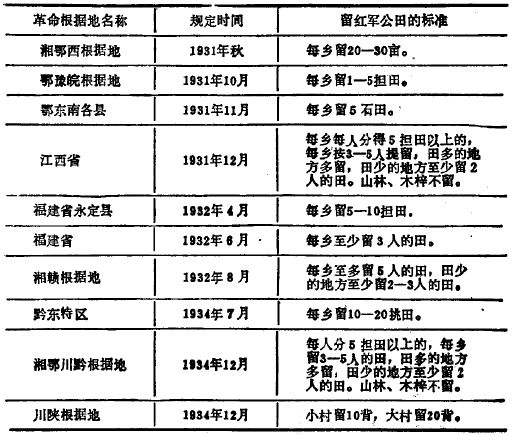

各根据地制定了各自的红军公田提留标准,如下表所示:

此外,据1932年11月江西省兴国、公略、永丰、宁都、干县、寻邬、万太等七县统计,共留红军公田16501担,占七县总耕地面积6805764担的0.24%。从上表中可以看到,各根据地采用的计量单位各不相同,有亩、担、石、人、挑、背等,其中,据各根据地苏维埃政府规定,1挑、1背都是指(平常年景)产100斤谷子的田面积。尽管具体标准不尽相同,但总体上与鄂豫皖革命根据地制定的红军公田分配原则也是契合的:“以乡为单位,按照乡内土地多少,留一石(每石约7亩)至五石...分配时,不可以面积为标准,要以产出为标准”。

从上述各根据地提留标准的相关政策以及江西部分县域的统计数据来看,红军公田的留置政策在各地得到了较为正确的贯彻,且留置总量较大。

不仅如此,留作红军公田的土地,都是好田。有些地方还做一个石碑,写上“红军公田”几个字,立在田边(如下图)。

(图片来源:姜玉坤、张乔,“红军公田”见证苏区拥军情,中国退役军人,2019年第7期,第66-67页)

如前所述,红军公田是分配给外地红军战士的土地,这些战士们往往没有时间和精力亲自进行耕种和管理,因此,红军公田的耕种管理,全部由苏维埃政府组织群众代耕;红军公田收获的产品,也通常由当地政府组织分配。如鄂豫皖根据地就规定:“红军公田的耕种,应由乡苏维埃负责召集当地群众举行会议讨论代耕办法”。据此,每到耕种季节,根据地就涌现出大量的群众组织,专为红军公田代耕。而且在代耕时,群众还“先将红军公田种好,然后才种私人田”。

红军公田制度是革命时期苏区土地制度不断在实践中改进和完善的一个生动侧影。一方面,这一制度的实施在实际的革命和生产中起到了巨大的作用,对激发红军凝聚力和战斗力、巩固革命根据地都起到了重要作用,值得我们回顾与珍视;另一方面,这一制度的提留等标准中,对具体计量单位的计算和选取,也有其特殊的民生和经济意义,反映了苏区计量工作的革命性与民主性等特点,具有重要的研究价值。

参考文献:1. 王志龙,土地革命时期的红军公田研究[J],中共党史研究,2011年第5期,第61-68页2. 刘喜元,红军公田与鄂豫皖苏区的土地制度,黄冈师范学院学报,2013年第2期,第81-84页3. 中华人民共和国财政部《中国农民负担史》编辑委员会. 《中国农民负担史》(第三卷)[M]. 北京:中国财政经济出版社,1990:37